19/05/2013

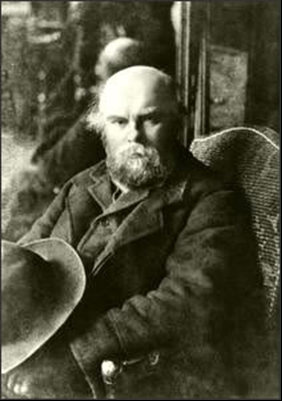

Je ne savais pas que Verlaine avait pris comme nom: "le pauvre Lelian", son anagramme

Un texte paru dans le n° 2 de la revue" L'impossible" créée par Michel Butel:

"Vers 1880, Verlaine, voulant sans doute s’accrocher à l’ordre du monde depuis son désordre intime, rédige un pamphlet hâtif et maladroit, Voyage en France par un Français. Avec le zèle du néophyte, le vieux communard, défend l’Église et la monarchie contre l’abomination contemporaine, la « démocratie de l’envie » qui nous gouverne et l’ignoble 1789. Écrit sur du mauvais papier de collégien, dix années durant Verlaine tentera en vain de lui trouver un éditeur.

En juillet 1891, ne pouvant régler son loyer, fort d’un ancien prestige dont il ne jouissait plus, il persuade l’hôtelier d’accepter son manuscrit pour 200 francs, montant de son arriéré. Une feuille timbrée qui a été conservée enregistra le contrat. Mais pas plus que l’auteur, le propriétaire ne réussit à négocier avec profit l’édition du volume. Plus tard, un collectionneur, M. Delzant, ayant eu vent de l’affaire, le lui acheta et rangea le cahier parmi ses trouvailles. Son beau-fils, Louis Loviot, allait le publier en 1907. C’est l’édition que j’ai lue. Une fois dissipé le malaise attristé que suscite la lecture de l’ouvrage, on découvre souvent au détour d’une page de beaux éclats et de sombres pertinences. S’adressant à son fils en âge d’être soldat, mais dont il a été privé naguère et qu’il n’a pas revu ni ne reverra, il joue au père qu’il n’est plus ou qu’il ne fut jamais et le met en garde contre les mœurs dégénérées de l’armée, les blasphèmes, les jurons qu’il entendra parmi ces « tristes loustics d’impiété », il parle alors « … de l’enchifrènement du major gras d’absinthe, à la crécelle du Saint-Cyrien frais pondu … » Le dernier chapitre est consacré aux « romanciers actuels et la religion ». Seuls Barbey d’Aurevilly (qu’il avait éreinté naguère) et Paul Féval, « maîtres incontestables », méritent un « ardent hommage », aussi s’en prend-il à Zola, Vallès, Goncourt, Daudet et à Flaubert enfin « dont l’omnipotente influence opprime plus ou moins tous ces auteurs ». Il attaque Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, et ajoute : « Je ne parlerai pas de Salammbô,

très belle chose horriblement triste et furieusement opaque, en dépit de tous les ambres, jaspes, opales et jades là-dedans traversés, pénétrés, liquéfiés ou brûlés par la Lune ésotérique qui fait toute la mystique de ce poème cruel. »

Dans l’un de ses nombreux livres de souvenirs, Léon Daudet, dont aujourd’hui l’antisémitisme militant rend parfois malodorant le remarquable talent de portraitiste et de polygraphe acide, rapporte l’anecdote suivante : comme il descendait avec Barrès le grand escalier du Figaro dont ils étaient alors les jeunes promesses, ils aperçoivent à la caisse Verlaine qui « avec sa bobine de satyre retraité, venait palper ses pépettes pas bien nombreuses. Naturellement, il était saoul et, levant en l’air un gros doigt sale, il répétait d’un air indescriptible "nonobstant… pourtant" ». Il rappelle alors que Barrès, lui-même et quelques autres lui faisaient une petite pension au nom de l’estime qu’ils lui avaient un jour portée. Les deux hérauts à succès du nationalisme passent devant le poète sans même le saluer et poursuivent leur chemin commentant les méfaits de l’alcoolisme en général et sur cet « ilote ivre » en particulier. On aurait aimé que les deux écrivains satisfaits, « jeunes hommes modernes », plient un genou en passant devant Verlaine qui allait mourir quelques mois plus tard. D’autant que le montant des « pépettes », pour reprendre l’élégante expression de Léon, ne permettait même pas à Verlaine de payer un pauvre loyer qu’il préférait boire. Par ailleurs, les donateurs ne s’étaient pas privés de faire connaître au Tout-Paris, discrètement comme il se doit, cette générosité qu’ils prétendaient taire, afin sans doute de tirer quelque secret profit anthume ou posthume qu’ils ne manqueraient pas d’encaisser. Mais ce geste de Léon Daudet honore toutefois sa figure négligée, au même titre que le prix Goncourt qu’il réussit à faire attribuer à Proust pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs malgré de vives oppositions, si tant est que l’attribution d’un prix littéraire entretienne une quelconque relation avec l’honneur. Mais n’est-ce pas la joie naïve de Proust primé que l’on peut saluer en cette ancienne occasion ?

Longtemps je suis resté rêveur quant au poids et au sens que Verlaine avait pu attribuer en une telle circonstance à ces deux mots que je gardais en moi jusqu’au soir après les avoir lus, convaincu qu’ils portaient un secret dans leur tristesse. Je constatais juste qu’ils rimaient. À force de me hanter avec sa figure triste et son allure désolée, ce « nonobstant… pourtant » finit le lendemain par se confondre dans mon esprit avec deux autres adverbes liés sur une page que je venais de relire à cause de Verlaine et dont je me souvenais car ils m’avaient toujours frappé : ces « peut-être… cependant » notés par Nerval à propos du bonheur dans le dernier feuillet de Sylvie. C’est juste avant qu’il apprenne la mort d’Adrienne dont la beauté l’avait bouleversé et qui était du sang des Valois.

« J’interroge le silence et l’erreur, j’interroge la fatalité de la marche, le pêle-mêle du malheur. » (Pierre Reverdy)

08:30 | Lien permanent | Commentaires (9)

Commentaires

Tu nous fais faire des découvertes, très intéressant ce texte

Écrit par : Fanfan | 19/05/2013

Beau texte. Juniville, bourg dans lequel Verlaine a résidé un temps, lui a consacré un petit musée. Verlaine a été professeur à Rethel, petite ville des Ardennes. Rimbaud était ardennais, c'est une terre de poésie, les Ardennes.

Écrit par : Julie des Hauts | 19/05/2013

belle découverte Sophie

en tout cas Rimbaud et Verlaine étaient dans l'air du temps par leur relation, Proust aussi et combien d'autres dont on découvre la vie, les médias n'en faisaient pas une affaire, mais...nous, à l'école, oh! le péché, à ne pas lire surtout..mais nous comprenions à demi mot ce que les adultes nous cachaient, ce qui est pire pour un enfant ; j'adulais Rimbaud et Verlaine (et d'autres) par leur poésie, la mort jeune de Rimbaud, sa souffrance, mais un jour j'ai lu sa vie, il y a longtemps, et j'ai été déçue...comme quoi, l'éducation reste...

Écrit par : jos | 19/05/2013

La vie de Rimbaud, moi, elle me bouleverse. J'ai vu récemment un film en DVD sur lui, raconté par des acteurs qui jouent le rôle de sa mère, de sa sœur, de Verlaine et de son professeur de rhétorique.

Lui qui est toujours la référence en matière de poésie a arrêté d'écrire à vingt ans, c'était un vrai rebelle, un homme qui ne se plaisait nulle part. Il a tout essayé, il a tout raté, s'est retrouvé dans des contrées hostiles où il a vécu une vie misérable, et il est mort, une jambe coupée, lui qui avait tant marché.

Il a écrit un jour :"je me crois en enfer, donc j'y suis", cette phrase résume exactement ce que l'on ressent quand on est dépressif.

Écrit par : Julie des Hauts | 20/05/2013

Voilà Julie, tu résumes très bien ce que mon esprit a pensé et pense toujours moi, je l'adorais, partir si jeune ; moi aussi sa vie me bouleverse ; ce qui m'avait étonnée et déroutée ce fut sa relation courte mais si compliquée avec Verlaine et que l'on nous cachait à l'époque...pas si lointaine pourtant !

Écrit par : jos | 20/05/2013

Julie, Jos: c'est affreux je ne suis pas touchée, je n'ai jamais été touchée une seconde par Rimbaud. Je crois qu'il est tout ce qui m'angoisse chez un homme.

Écrit par : Sophie | 21/05/2013

Oui, il est très angoissant, mais dommage que la beauté de ses poèmes ne te touche pas, moi, elle me transporte, j'ai un de ces chocs dont on ne se remet pas quand un de mes profs nous a lu, en classe, Le bateau ivre. J'étais dans un autre monde, et j'en connais de nombreux vers par cœur. Quand je dois subir un examen médical, ou une séance chez le dentiste, ou une IRM, un truc désagréable, je me récite ce poème.

Écrit par : Julie des Hauts | 21/05/2013

Julie je comprends car mon père adorait ce poème, le connaissait par coeur et le disait souvent à voix haute. Et c'est sur ce poème que j'ai été interrogée au bac de français il y a des lustres, -même que je ne savais pas la signification de "lactescent"!. Pourtant j'y reste rétive, je m'en méfie, ça me fait peur, ça m'entraîne vers le fond et je n'en ai pas besoin, j'y glisse bien assez comme ça !

Écrit par : Sophie | 22/05/2013

"Infusé d'astres et lactescent....."

Remarque, si il te rappelle le bac, je comprends que ce soit un mauvais souvenir. Quand il faut bosser sur un texte, on ne l'aime plus, c'est fatal.

Écrit par : Julie des Hauts | 22/05/2013

Les commentaires sont fermés.